会社に所属しながら何かしらの発明を行うと、発明に対する特許を会社に譲渡することがあります。そのような場合、発明者は本来特許によって得られるはずだった利益を得ることができなくなります。そういった場合に備えて存在するのが職務発明対価です。この記事では、職務発明対価がどのようなものなのか、職務発明対価を請求するにはどうすればいいのか、具体的な対価はどのように算出されるのか、などの点について解説します。会社に所属しながら発明に取り組んでいる人は、後々のトラブルを避けるためにもぜひチェックしてみてください。

⇒問題社員にお困りの方はこちら!

職務発明対価(発明特許の対価)を会社に請求したい!

特許というと、発明家が何かを作って取得するもの、というイメージがあるかもしれません。例えばエジソンのような人を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、発明を行うのは発明家だけではありません。会社に研究職として所属しながら何かしらの発明を行っている人は意外と多く存在します。会社で発明を行った場合でも特許を取得することが多々あります。

特許を取得できるのは基本的には発明者本人です。これは、企業や大学などの組織に所属している人が何かを発明した場合も同じです。ただし、その発明にデータの取りまとめなどの補助として関わっていた人やアドバイスを送った人、発明者にその発明を行うように命令した上司、発明のための資金を提供した人、設備を貸した人などは発明者とはなりません。

特許は発明者が取得した場合でも、承継することも可能です。企業によっては従業員規則や職務開発規則といった各種規則の中にあらかじめ特許の譲渡に関する取り決めが記載されていることもあります。そのため、取得した特許を会社に譲渡することも少なくありません。

一方で、特許権を譲渡すると、特許の使用に伴う利益は全て会社に入ってしまうため、発明者には何の利益もありません。ただ、発明者としては「特許を取得するような発明をしたのは自分なのだから、何かしらの利益は欲しい」と考えるはずです。

では、そのような場合はどうすればいいのでしょうか?引き続き確認していきましょう。

職務発明とは

職務発明とは、簡単にいうとその企業に所属している従業員が職務の一環として行う発明のことです。会社の社員といっても仕事で何かの発明をすることもあります。特に、研究職に従事する社員が技術開発などを通して新たな発明をし、特許を取得するケースは典型的だと言えます。

発明そのものは基本的に発明をした本人に帰属するものですが、先述の通り特許は承継が可能です。職務発明に関しては、会社が決めた規定によって従業員から発明の特許を承継したり会社に帰属させたりすることもできます。

ただし、職務発明による特許を会社が承継した場合、会社は従業員に対して、金銭や経済的な利益を支払う必要があります。これは、特許法に定められていることです。

職務発明と自由発明

会社に所属している従業員が職務の一環として行う発明を職務発明という一方で、職務発明とは反対の概念として自由発明と呼ばれるものがあります。自由発明も発明を行っていることに違いはありませんが、従業員の職務に関係なく行うものです。そのため、会社は自由発明による特許を会社が承継する旨を規定したとしても、無効になるので注意しなければいけません。

職務発明と自由発明の大まかな違いは以下の表の通りです。

| 職務発明 | 自由発明 | |

| 特許を受ける権利の帰属先 |

|

|

| 特許の事前承継の可否 | 就業規則などで事前承継の旨を定めることがで、可能になる | 会社が事前承継させる旨の規則を作る、もしくは契約を結んでも無効になる |

| 職務発明が特許を受けた場合に会社が持つ権利 | 特許権者の許可などがなくても、法定の通常実施権がある | 特許権者が個別に譲渡したり許可したりしない限り権利はない |

| 特許を受ける権利を会社に承継した場合に受ける対価 | 客観的な価値によって決まる | 承継時の契約などによって決まる |

このように、同じ発明であっても、職務として行うのか、職務外で行うのかによって、様々なルールが異なります。特に、特許権を承継した場合に受ける対価に関しては重要な部分だと言えるでしょう。

職務発明制度の仕組み

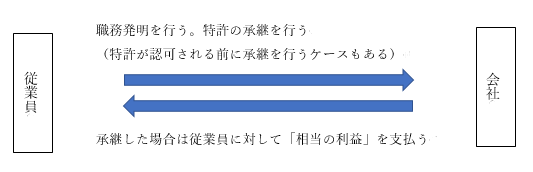

職務発明によって生まれた発明が特許を取得し、その特許を会社に承継した場合、もともとの発明者に利益を付与する必要があります。この発明者に対する利益付与を取り扱うのが職務発明制度です。

職務発明制度は、簡単にいうと会社と従業員との間で特許に関する利益調整を行うために設けられた制度だと考えてください。会社は従業員が職務発明によって発明した特許に対して、対価(「相当の利益」)を支払うことで、実施権が与えられます。相当の利益に関しては後ほど詳しく解説します。

以下の図表のようなイメージです。

この職務発明制度があることによって、従業員は会社から適切に評価されることが保証され、利益を得ることができます。そのため、制度の存在が発明のインセンティブを喚起することもできるでしょう。ちなみに職務発明制度のような制度は、特許権のほかにも、実用新案権や意匠権などにも存在しています。

職務発明請求の特許法上の要件は?

職務発明を行い、特許を承継しても職務発明制度によって発明者に利益は付与されます。では、職務発明に伴う利益の請求を行う際の具体的な要件はどのようになっているのでしょうか。

職務発明制度のもととなる法律は特許方です。特許法には職務発明制度に関する各種規定が記載されています。職務発明に伴う利益の請求を行うための要件は以下の通りです。

- その会社の従業員などが行った発明であること

- その発明が行われたのが、現在もしくは過去の職務に関係しているものであること

- 会社の定める業務範囲に属した発明であること

この3つの要件を満たすことで、職務発明に対する利益の請求を行うことができます。ちなみに、必要な要件を1つでも満たしていないと職務発明にはならないため、利益の請求は行えません。

従業員として発明を行ったものの、自分の職務の範囲外である場合は、職務発明にはなりません。一方で、パートやアルバイト、出向社員などでも、3つの要件を満たしていれば職務発明の対象となります。そのため、特許に伴う利益を得られる可能性もあるでしょう。

相当の利益とは

先ほども少し触れていますが、職務発明を行い特許を取得し、それを会社に承継した場合、もともとの発明者は会社から「相当の利益」の支払いを受けることができます。では、この相当の利益とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。

「相当の利益」という表現は正式には「相当の金銭その他の経済上の利益」といいます。これは平成27年の特許法改正に伴い「相当の対価」と表現されていたものが変更されたことで新たに使われるようになったものです。「相当の対価」の場合、支払われるのは金銭でしたが、「相当の利益」に変更することで金銭以外のさまざまな利益を付与することも可能となりました。これによって企業の状態に応じた柔軟な対応ができるようになっています。

ちなみに、「相当の利益」に該当するものとしては、金銭以外だと以下のようなものが該当すると考えられます。

- 会社側が金銭負担をした留学の機会を提供する

- ストックオプションを付与する

- 給料やボーナスなどの金銭面での処遇改善を行う、もしくは昇進、昇格をさせる

- 法律や就業規則に定められた日数以上の有給休暇を付与する

- 職務開発に関する特許権について、専用実施権を設定する、もしkは通常実施けんを許可する

など

このように、特許法の改正によって職務発明に伴う特許の承継時に会社は従業員に対して金銭以外の利益を与えられるようになりました。ただ、実際には金銭以外の利益を付与する会社はあまり多くないそうです。

なお、「相当の利益」は経済的な利益でなければいけません。そのため、発明に対する表彰などは相当の利益には該当しないので注意してください。

職務発明制度に関しては、平成28年4月に「職務発明ガイドライン」と呼ばれるガイドラインが公表されています。実際に企業で職務発明制度を運用していくにあたって参考にしてみてはいかがでしょうか。

相当の利益が不合理と判断された場合

会社から従業員に対して、「相当の利益」を付与したとしても、中にはその内容が不合理だと判断される場合もあります。万が一不合理となった場合は、その特許や発明によって会社がどのような利益を得られるのか、発明に対して会社がどのくらいの負担をしているのか、会社の貢献具合、従業員の処遇といったさまざまな事情を考慮して相当の利益の内容を決めていくことになります。

⇒元従業員の未払い残業代でお困りの方はこちら!

職務発明対価の計算方法

職務発明に対する利益は大きく分けて以下の2つの計算方法に分かれます。

- 特許や発明を自社で実施している場合

- 特許や発明を他社に権利譲渡してライセンス料を受けている場合

それぞれの計算方法を確認していきましょう。

特許や発明を自社で実施している場合

職務発明によって生まれた発明や特許を自社の製品などに使用している場合の対価の計算方法は、以下の通りです。

特許発明の実施品の売上×超過売上×仮想実施料率×(1-企業の貢献度)×共同発明者間での貢献度×発明の寄与度

自社で実施している場合は、どのくらいの売り上げがあったのか、ということに加えて、超過売上が相当の利益に大きく関わってきます。超過売上は、会社が特許を使用したことで他社との競争に勝ち、売上にどのくらい影響を与えたのか、という点から定められます。また、企業の貢献度や共同発明者間での貢献度などは各発明によって異なります。

特許や発明を他社に権利譲渡してライセンス料を受けている場合

特許権を他社に承継した場合の対価は、以下の計算によって求めます。

| 受取ライセンス料×(1-企業の貢献度)×共同発明者間での貢献度×発明の寄与度 |

こちらの場合は、どのくらいのライセンス料を受け取っているか、という点が1つの基準になります。一方で、貢献度や寄与度などの割合が計算式に含まれるため、金額は各発明や特許によって異なる点は自社で実施している場合と同じです。

発明者・請求者が準備すべき資料・書類

職務発明制度がちゃんと行われ、発明者に対して相当の利益がしっかりと支払われれば、特に問題はありません。しかし、中には相当の利益が支払われずに、請求訴訟を起こすこともあります。

訴訟を起こす場合、自身の発明や特許に具体的にどのくらいの金額が発生しているのかを主張するために資料を用意する必要があります。具体的には以下のような資料や書類が挙げられます。

- 自分が職務発明によって発明した特許や発明が実際にしようされた商品の売上額

- 発明を記録した実験ノートや日報・月報など

- 特許や発明を使用した商品の販売活動や特許の権利化に向けた活動に関わっていればそれを証明する資料

- 発明や特許に対する表彰や受賞があればそれがわかるもの(表彰状など)

- 会社の職務発明に関する取扱規定(あれば)

これらの資料を用意して、自分の発明がどのくらいの価値があるものなのかを証明する必要があります。

⇒元従業員から不当解雇を言われお困りの方はこちら!

想定される会社からの反論

従業員が訴訟を起こした場合、会社側も黙って見過ごすということはなく、何かしらの反論が出てくる可能性があります。会社側は「相当の利益の支払いは認められない」という結果にしたいため、以下のような点を述べてくると考えられます。

- 利益の請求をしている人は、発明者と言える人ではないのではないか

- 請求の対象となっている特許は、本当に当該製品に使用されているのか

など

相当の利益を請求する側としては、どのような反論が来るのかを想定して、それに対する証拠を示せるように資料を用意しなければいけません。

是非当法律事務所にご依頼ください

特許権や職務発明制度、相当の利益など、法律が関係している要素が多いため、個人で全ての対応をするのは非常に難しいと言えます。そのため、訴訟を起こす場合は専門家のサポートを受けることをおすすめします。

まとめ

今回は、職務発明とその対価などについて解説しました。職務発明によって生まれた発明や特許を会社に承継する場合、発明者は「相当の利益」を受けることができます。相当の利益は経済的な利益であるため、必ずしも金銭である必要はありません。一方で、会社側が相当の利益を支払おうとせずに、訴訟になるケースも中にはあります。そういったときはぜひ弁護士の力を借りるようにしてください。